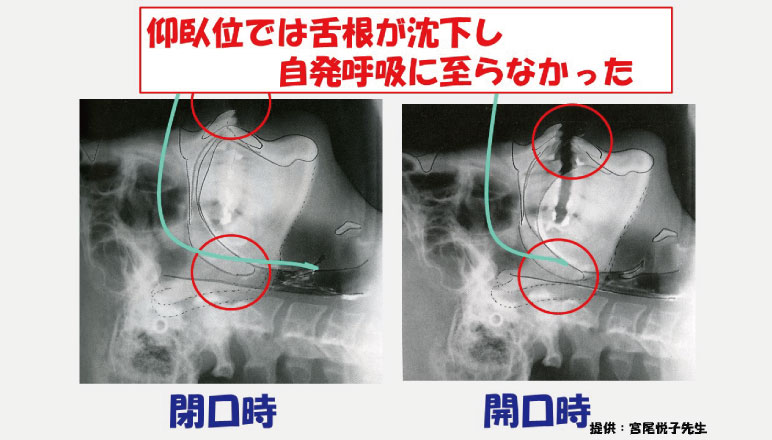

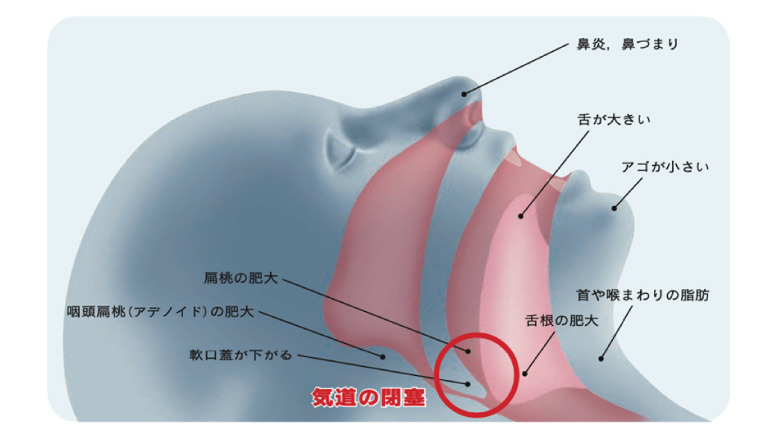

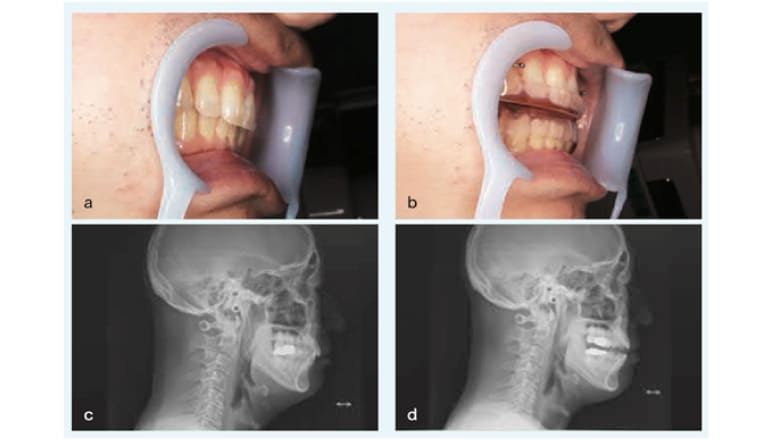

睡眠歯科で扱うのは、閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)です。OSAとは、もっとも一般的な睡眠呼吸障害で、睡眠中に呼吸しようと努力しているにもかかわらず、気道が部分的、または完全に閉塞することを繰り返すことを特徴とし、通常SpO2の低下をともないます。 OSA治療では、睡眠中の気道を確保することが必要となります。一般的に、中等症から重症の成人OSA患者に対しては、医科で処方される持続陽圧呼吸療法(CPAP)療法が適用となり、軽症から中等症のOSA患者、もしくは、CPAPを継続的に使用できないOSA患者に対しては、歯科で製作する口腔内装置(下顎前方牽引装置など)が適用となります。 いずれの治療方法も、睡眠中の気道を確保することが目的となるため、OSA治療では、気道の開大性を評価して病態を見極めることが重要となります。 さて、気道は可視化できるのでしょうか? 気道の確認には現在、頭部X線規格写真(セファロ、側方位)、CT(Computed Tomography)、鼻咽喉内視鏡などの方法が用いられます。 頭部X線規格写真(セファロ、側方位)は撮影時間が短く、患者さんへの負担が少ないという利点がありますが、前後方向の気道開大性しか分析できないという課題があります。図1 頭部X線規格写真(セファロ、側方位)を用いて気道の開大性を確認した例。参考文献1より引用。 CTは前後左右方向の気道開大性を三次元的に分析でき、気道分析を行うソフトウェアによっては、気道の容積や最小断面積等に合わせて色分けを自動的に行ってくれるので、患者さんの気道の狭窄部位を視覚的に把握できるという利点があります。現在、各社共に気道分析ツールが使用できるようになってきていますが、自院ではInvivo6(エンビスタジャパン社)を活用しています(図2)。一方、姿勢、舌位、顎の位置等が適切でない場合、気道の開大性が変化してしまうため、可能なかぎり、同一の規格で気道を撮影する必要があります。

図2 CTを用いて気道の開大性を確認した例。参考文献1より引用。 鼻咽喉内視鏡は気道を目視で確認することができ、たとえば患者さんに下顎を動かしてもらいながら気道を確認することができるという利点があります。一方、他の方法に比べて患者さんへの負担が大きく、術者の熟練度に左右されるという課題もあります。

図3 鼻咽喉内視鏡を用いて気道の開大性を確認した例。参考文献1より引用。 気道分析は、①OSA患者のスクリーニング、②咬合採得、③口腔内装置装着時、④下顎位の調整(歯科タイトレーション)、⑤口腔内装置の効果がみられない場合――などに活用できます(図4)。

図4 気道分析が活用できるケース。 また医科歯科連携の際、診断の根拠となる画像をもとに情報交換することで、医科歯科連携によって決定される治療計画が的確に行うことができます。 参考文献 1.宮地舞.歯科医師のための睡眠時無呼吸治療.東京:クインテッセンス出版,2022.

著者宮地 舞

DENTISTRY TOKYO SINCE 1925 MIYACHI SHIKA

歯科医師

経歴

- 2015年 東京医科歯科大学歯学部歯学科 卒業

- 2016年 東京医科歯科大学歯学部病院第二総合診療部 臨床研修終了

- 2018年 カリフォルニア大学ロサンゼルス校歯学部病院 保存修復分野プリセプタープログラム修了

- 2020年 カリフォルニア大学ロサンゼルス校歯学部病院 口腔顔面痛・睡眠歯科学専門医コース修了

- 2020年 歯科成増デンタルクリニック 勤務

- DENTISTRY TOKYO SINCE 1925 MIYACHI SHIKA 勤務

- 東京医科歯科大学病院 歯系診療部門 口腔機能系診療領域 義歯科

- (専)快眠歯科(いびき・無呼吸)外来

- 2023年―現在

- 歯科成増デンタルクリニック 勤務

- DENTISTRY TOKYO SINCE 1925 MIYACHI SHIKA 勤務

- 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科

- 摂食嚥下リハビリテーション学分野

- Institute for Dental Sleep Medicine(https://idsm.jp/)主宰