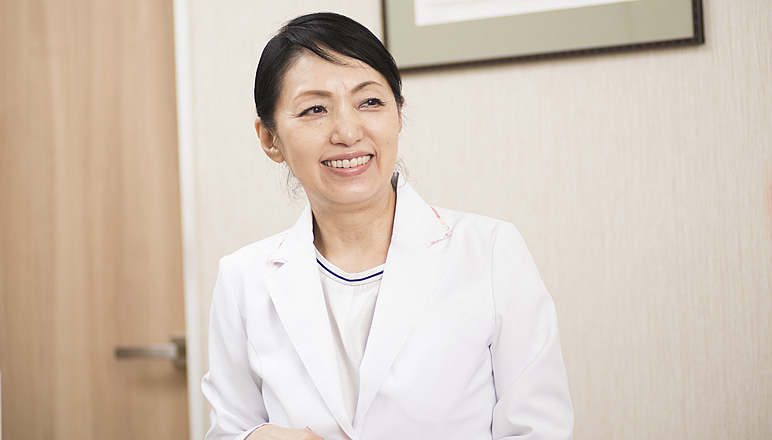

従来の歯科の枠組みに捉われず、常に患者さんの全身の健康を第一に考え、早くから医科との連携に取り組んでこられた押村憲昭先生。そんな押村先生に、これから目指すべき予防歯科や歯科の役割、医科と上手に連携していくためのヒント、さらに以前から積極的に推奨されている鼻うがいの大切さなどについて語っていただきました。私が考える、これからの予防歯科とは

−−−最初に押村先生が考える予防歯科についてお聞かせください これからの予防歯科は、歯科医院に来ない(来られない)人に対して、いかにアプローチしていくかを考えるべきだと常々感じていました。私は、そもそも予防歯科は公衆衛生の一環だと思っています。歯が悪い人がたくさんいる地域に集中的にアプローチして、歯科医院に来てもらうようにすることが、私の考える予防歯科です。現在は、歯科医院で歯石を除去したり、フッ素塗布を行ったりすることが予防歯科だと思われています。しかし、それは歯や歯肉を守るための処置であって、私たち歯科医療従事者が本来取り組むべき予防歯科とは、口腔に関して何らかの困りごとがある人を探し出して来院を促すことだと考えています。現在、歯科医院に定期的に来院している人の口腔状態は、ますます健康になっていますが、一方で歯科医院に来ない人たちはどんどん歯を悪くして失っているわけです。そこをどうアプローチしていくかを考えることこそが、これからの予防歯科ではないかと考えています。−−−現在、歯科医院に来院していない人はどの程度いるのでしょう 正直言って歯科医院に来られていない人はたくさんいると思います。厚生労働省や日本歯科医師会の調査結果を見ても、歯科医院の受診率は国民全体の3割から4割と言われています。さらに、定期的にメインテナンスに通う率はまだそれほど高くはありません。その受診率をどう上げていくかが今後とても大事な課題になります。それはホームページや看板などでは意味がありません。それらはあくまで歯科に関心がある人たちに向けたツールであって、地域で歯が悪い人がどこにいるのかを探して、そこに対してアプローチしていくのが、これからの歯科の役割だと感じています。 歯科医師法の第一条に「歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」と謳われています。要は、本来歯科医院が取り組まなければならないことは、歯科医療及び保健指導及び公衆衛生です。では現在の歯科医院が何をしているかというと、クリニックの中で、患者さんが来院するのをひたすら待っている状態です。つまり、現在取り組んでいる予防歯科は、予防意識が高い人だけに向けたサービスだと言えるでしょう。 −−−現在、歯科が輝けていないと思われる理由は何だとお考えですか 近年、健康総合企業の社員食堂を再現した食堂が人気ですが、こうした場所に行く人はそもそも健康意識が高い人たちです。逆にいうと、毎日カップラーメンばかり食べているような不摂生な人は、決してそんなところに行って食事したいとは思わないでしょう。私はここに医療の次のステージへのヒントがあると考えています。現状では、予防を突き詰めれば突き詰めるほど予防意識が高い人が集まってしまうので、本来私たちが取り組むべき目的に対してまだ十分なアプローチができていません。加えて歯科の場合、自由診療と予防歯科のメインテナンスで経営が成り立つようになってきたので、やりたくないことをしなくてもよくなってしまったのです。 例えば、当院では訪問診療を以前から行っていますが、訪問診療のニーズがあるにもかかわらず、なかなか世の中に普及していきません。その理由は、インプラントと矯正治療と予防歯科に注力することで経営が成り立つからです。だから、「訪問診療は大変そう」ということで敬遠されているというのが、今の日本の歯科医療の実態です。本来、歯科医師は医療従事者ですから、「やりたいかやりたくないか」ではなくて、「必要か必要ではないか」という視点で考える必要があると考えています。私が思うに、訪問診療こそ「歯科はすごい。よくやってくれているよね」と国民の皆さんから称賛してもらえる分野です。しかし、残念ながら歯科の方に積極的に訪問診療に取り組もうという気概が感じられません。それが日本で歯科が輝けていない理由だと感じています。 −−−押村先生が思い描く“予防歯科のゴール”とはどんなものでしょう 近年、歯科だけでなく社会全体として“歯を残すことが大事”という風潮になっています。それ自体はとても良いことだと思いますが、実は歯が残っている本数が多い人ほど寝たきりになった時に肺炎になりやすいというデータがあります。その理由として、寝たきりになった瞬間から、口腔内を診る人がいなくなるからだと考えられます。私たち歯科では、今までおもに20〜40代の若くて比較的口腔に問題の少ない人たちに向けてメインテナンスを行っていて、人生の終盤を迎え免疫力が低下し肺炎リスクの高い人へのアプローチが十分にできていない状態です。歯はケアができなくなった瞬間から凶器に変わってしまいます。歯科として患者さんを一生涯診続ける覚悟があるのなら、歯はしっかり残した方が良いと思いますが、歯を残すメリットを得るためには、まずは人生の最期まで口の中を診続けるシステムを歯科が構築する必要があると思います。それが自院でできないなら、紹介できる先生や施設とあらかじめ連携しておくなど、これからはそういうところまで考えておくことが重要ではないでしょうか。 長寿で有名だった「きんさんぎんさん」姉妹の歯が生前何本残っていたかご存知ですか? 実はたったの3本です。ですから、歯がたくさんあることが大事なのではなくて、栄養が摂れているかどうかが重要です。この「栄養が摂れている」ことこそが健康長寿にいちばん大切な要素です。この着地点を踏まえて私たち歯科で何ができるかといえば、「食べること」にいかに関わっていけるか。それが予防歯科の最終ゴールだと考えています。歯を治療し残すことは手段であって目的ではありません。口腔機能と摂食嚥下、そしてそのために必要な歯を守ること。それらにアプローチしていくことが、これからの予防歯科だと考えています。

“押村流”医科歯科連携のヒント

−−−医科と上手に連携するためのコツはどんなところにあるのでしょう いろんな人からよく聞かれるのですが、そもそも私は意識して連携している感覚がありません。例えば、患者さんが来院された際に、その方の血圧が高かったら困りますよね。患者さん自身も大変ですし、私たちも治療の際には細心の注意を払う必要があります。それは糖尿病や他の病気でも同様です。私たちの仕事は歯を治すことだけではなくて、患者さんの健康を支えることが大前提です。私が思うに、歯科医師だから歯科に関することしかしてはいけないというルールはありません。もちろん歯科以外の治療はしてはいけません。しかし、患者さんに対して積極的にアセスメントを行っていくことはできるでしょう。 現在「人生100年時代」と言われる中で、歯が健康なだけでは意味がないと私は考えています。歯は健康でも手足を骨折していたら健康な生活は送れませんよね。もし骨折している患者さんが来院したら、その患者さんのためにも「整形外科は受診していますか?」とか「骨粗鬆症の恐れがあるので病院に行った方がいいですよ」と声をかけてあげる方がいいいと思います。それで紹介状を書いてあげるのです。それは医療人として当たり前のことで、目の前にいる人が元気で生きていくために何をアシストしてあげればいいかを考えれば、自然にそこに行き着くと思います。それを言葉にすれば「医科歯科連携」ということになるのかもしれません。 さらに、最近ではいろんな種類の薬を服用している方が多いです。例えばある患者さんの歯の動揺が激しくて抜歯しないといけないとなれば、かかりつけの内科の先生に「抜歯してもいいですか?」と確認を取ります。そこで内科の先生から「抜いてもかまいませんよ」と言われてから抜歯するのですが、そもそも「どうしてこんな歯の状態で内科の先生は何も言わないのだろう。こうなる前に歯科に紹介して欲しいな」といつも思います。そうするためには、歯科を受診する以前から関わっているかかりつけの医療機関に歯科の大切さを伝えていくことが大事なのだと思います。かかりつけの医科の先生が「歯科を受診してくださいね」と言ってくれさえすれば、患者さんはもっと早く歯科医院に来られるわけです。そのように患者さんに声かけしてくれる先生を探していくことが重要で、そのための道筋を地域でたくさん作っていくことが、私が考える医科歯科連携の仕掛けです。かすもりおしむら歯科・矯正歯科・口腔機能クリニックの外観。2024年7月には新たに小児矯正棟もオープンした。 地域の内科や整形外科、皮膚科、耳鼻科から患者さんの紹介を多数受けている。

歯科の役割を再定義する

−−−今後歯科に求められる役割について、押村先生のお考えをお聞かせください 「歯科は命に関わる科目ではないから…」とマイナスなイメージでよく例えられますが、逆に私はそれが歯科の価値だと思っています。歯科医院は未病の状態でも定期的に来院する唯一の診療機関です。ですから歯科の先生は、患者さんが加齢とともに体が弱って病気になっていく様をありありと見ています。「先生、私、糖尿病になっちゃった」とか「最近、高血圧を指摘されたの」などという会話は、歯科医院を受診する患者さんから聞くことが多いと思います。今までなら「それは大変ですね」で終わっていたかもしれませんが、これからは歯科が真っ先に患者さんの異変に気づいて、少しでも健康な方向に導いてあげる役割を担わなければいけないと感じています。食生活や生活習慣は歯科でも関わっていけるわけです。例えば、歯科医院で血圧を測ってあげてもいいじゃないですか。それで気づける病気やその兆候があれば、それを患者さんや家族の方、あるいはかかりつけの医科の先生にお伝えする。それができるのは今のところ歯科だけだと私は感じています。そろそろ私たち歯科の仕事について再定義した方が良いのではないでしょうか。う蝕や歯周病の予防はもちろん大事ですが、これからは患者さんの人生そのものをケアできるような広い視点が必要になってくると思います。例えば、高齢者に多く見られる口腔機能低下症は低栄養状態を防止することが本来の目的です。舌圧が弱いから舌圧を鍛えるのではなく、舌圧を鍛えて食べられるようにするところまで診ることが口腔機能低下症に対する正しいアプローチで、最後は食べることに繋がっていくわけです。そういう意味からも、食支援は今後歯科が取り組むべき大事な役割の1つだと思っています。耳鼻科の先生とも連携をとりながら 鼻うがいの習慣を文化に

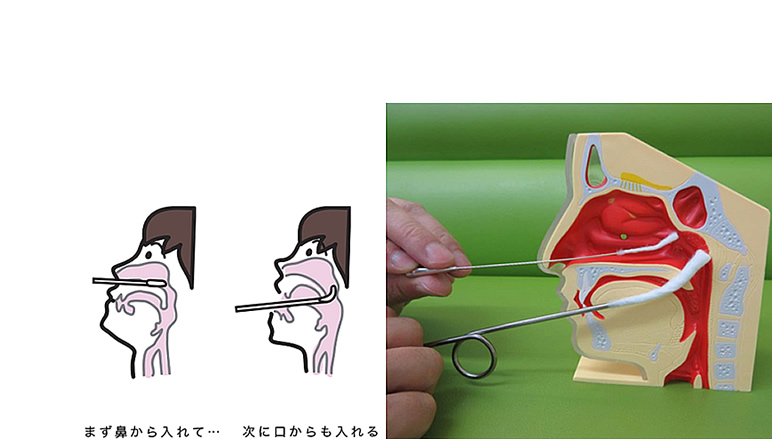

−−−以前から押村先生がクリニックで取り組まれている鼻うがいについて、詳しくお聞かせください 当院を受診する小児患者さんのうち、お口ポカンや睡眠時無呼吸症候群の兆候がある割合は近年とても増えていると感じています。耳鼻科の先生方はアデノイドや扁桃腺肥大などは、時間とともにおさまってくるということで経過観察をされることが多いようですが、放置しておくと歯並びに悪い影響を与えることが多いです。そこで当院では、積極的に耳鼻科に紹介するか、あるいは鼻腔・副鼻腔を洗浄して鼻の通りを良くする目的で、患者さんに鼻うがいについて説明するようにしています。酸素を補給する通り道として口と鼻がありますが、どちらも清潔な状態にしておくことが大切です。しかし、鼻うがいの習慣はまだまだ日本では一般的ではありません。最近は耳鼻科でも鼻うがいを積極的に勧めているようですが、当院のように小児の矯正歯科を標榜する歯科医院において、鼻うがいは今後欠かせない習慣になっていくと思います。鼻が通っていないと、マウスピースも装着できませんし、口も閉じることができません。そこで無理に「閉じてくださいね」と言ってもなかなか難しいですから、鼻うがいを習慣にすることで鼻が通るようになれば口も閉じやすくなりますし、普段の生活も過ごしやすくなると思います。 −−−「フロー・サイナスケア」について教えてください まず洗浄液が人体に近い成分で作られていて、防腐剤や香料も入っていないので刺激が少なく初めての方にも抵抗なく試していただけること。また、ボトル部分が柔らかくて弾力があるので、軽く押すだけで洗浄液が鼻の中を流れていきます。私の経験上、鼻の穴が小さい小児や女性にはとりわけ使いやすいと感じています。ボトルの開口部が広いので、洗浄剤が入れやすく、使用後のボトル洗浄や乾燥がしやすいのが良いですね。鼻腔・副鼻腔洗浄キット「フロー・サイナスケア」

患者さんに鼻うがいについて説明する際には、実際の中身を手に取りながらお話ししていくのが押村先生流。 そうすることで初めての患者さんにも抵抗なく耳を傾けていただけるとのこと。 −−−歯科で鼻うがいを取り入れる際に押さえておくポイントがあればお聞かせください 鼻うがいを取り入れることで、耳鼻科の領域を侵してしまうのではと躊躇される歯科の先生もいらっしゃるようです。そうした現象がなぜ起こってしまうのかというと、まずお互いで話し合っていないことがそもそもの原因だと思います。「当院で〇〇さんに鼻うがいをお勧めしてもいいですか?」と耳鼻科の先生にお聞きして「いいですよ」とお返事をいただければ、それで一件落着じゃないですか。私の場合、地域の耳鼻科の先生に「〇〇先生、当院の患者さんで鼻の通りが悪い方がいたらぜひ貴院を紹介させてください。また、当院でも鼻うがいをお勧めしておきますね」と一言声かけておきます。この一言の声かけがないから問題が起こってしまう。歯科の先生はどちらかというと“待ち”の姿勢になっていることが多いので、まずは電話して「こういう患者さんがいるので診てもらえませんか」とアプローチしてみてください。意外とうまくいくと思いますよ。 さらに当院では、「鼻詰まりがあると歯並びにも影響するので、一度鼻詰まりについて教えていただけませんか?」とお話しして、当院でレクチャーしてもらうこともあります。その際にこちらからは、なぜ鼻詰まりがあると歯並びに影響するのかを耳鼻科の先生にお話しします。耳鼻科の先生からすると、鼻詰まりと歯並びの関係なんて聞いたことがないわけです。それで耳鼻科の先生が納得されれば「それは初めて知りました、じゃあ歯科と一緒に治さなきゃね」となるわけです。まずはお互いに理解し合うことから始めてみてください。当院の地域の耳鼻科や内科の先生は、最初はまったく歯に関心がなかったのですが、今では医科歯科連携のセミナーの講師を私と一緒に務めていただくまでになっておられます。 −−−鼻うがいをきっかけにした医科の先生との連携によってどんな変化がありましたか まず医科の先生からの紹介が増えましたね。先生方からは「歯科に関する見方が変わった」とか「歯科の先生ってすごいね」とよく言っていただけます。先にお話ししたように、他科との連携はコミュニケーションから始まります。これは本当に重要なポイントです。その1歩を踏み出さずに連携は難しいと思います。分からないことは「教えていただけませんか」とどんどんメールや電話で聞けばいいのです。逆に医科の先生は歯科のことを詳しくご存知ないので、お互いに学び合える環境を作ることができれば、これまで以上に地域に貢献していくことができますし、歯科の価値も高まり仕事はさらに楽しくなるはずです。取り組まない手はないと思います。ぜひチャレンジされることをお勧めします。

インタビュイー 押村 憲昭 愛知県名古屋市 かすもりおしむら歯科・矯正歯科・口腔機能クリニック

著者押村 憲昭

愛知県名古屋市

かすもりおしむら歯科・矯正歯科・口腔機能クリニック

押村 憲昭(おしむら のりあき)先生プロフィール

- 名古屋市中川区生まれ/li>

- 愛知学院大学歯学部 卒業

- 愛知学院大学臨床研修医 終了

- おしむら歯科勤務

- かすもりおしむら歯科・矯正歯科・口腔機能クリニック 開業

- 朝日大学歯学部 摂食嚥下リハビリテーション学分野 大学院生

- 日本歯内療法学会/li>

- 日本皮膚免疫アレルギー学会

- 日本皮膚科学会

- 日本糖尿病学会

- 日本顎咬合学会認定医

- 日本歯周病学会

- 日本臨床歯周病学会/li>

資格・所属学会