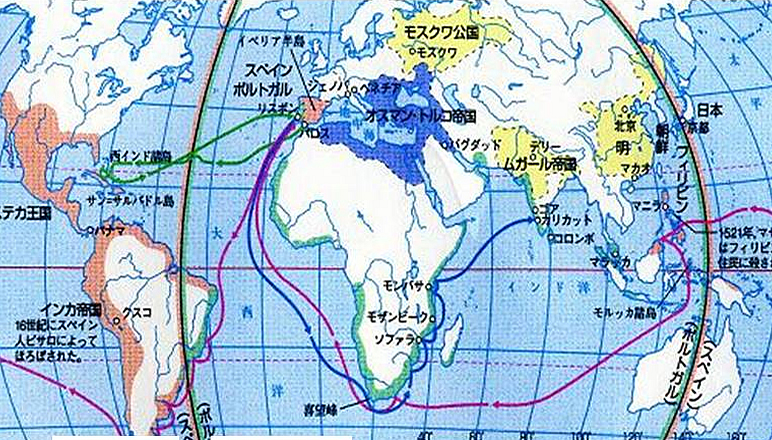

今回から、砂糖の歩んで来た道について述べてみよう。 砂糖は、サトウキビから作られる。 原産地はインドネシアのニューギニア。(図1) そこからインドに渡り、陸路で中東を通じてヨーロッパに伝わった。 砂糖を最初に口にしたヨーロッパ人は、紀元前4世紀にアレキサンダー大王(アレクサンドロス3世)(注1)は、インドに遠征した時、ヨーロッパ人として始めて砂糖を口にした。

(図2) ヨーロッパには、11世紀の十字軍遠征の際に兵士達が中東のシリア・パレスチナでサトウキビを栽培し持ち帰ったのが最初である。 それまで、蜂蜜を除いて甘い食べ物がなかったのだ。 砂糖といえば"ビート(砂糖大根・てんさい)"をイメージされる方もおられよう。 これは、カスピ海沿岸で野生しているが、根に砂糖が含まれることが発見されたのは18世紀である。

(図3) さらにそれを精製したのは19世紀になってから。 それまでは、サトウキビの独断場だったのだ。 さて当初、砂糖は権力者か大金持ちしか手に入らない貴重品であった。 砂糖をふんだんに食べることが富の証である。 砂糖菓子は「ハレ」の食べ物で、古代ギリシアやローマ帝国では結婚式で使われていた。 白い砂糖で作ったウエディングケーキは、その名残といえる。

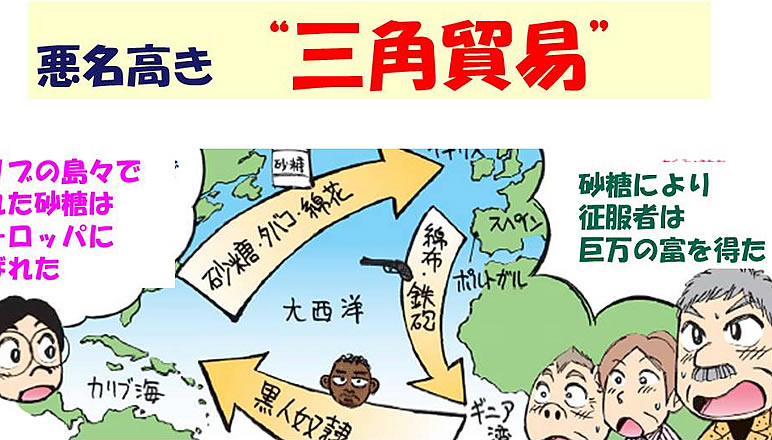

(図4) 砂糖は誰もが欲しがるので、買い手は無限に広がる。 しかもサトウキビから大量に作り出せるようになった。 だから最初の"世界商品"となったのだ。 さて、サトウキビはニューギニア原産だから寒さに弱い。 そこで温暖な地中海の島で栽培が始まった。 しかし栽培には、適度の雨量と温度が必要だ。 しかも、土壌から養分が吸い取られ土地が荒れる。 次々と新しい土地を探し、植える場所を変える必要があった。 そこで苗を船に積み、広大な土地を求め大西洋を渡り出した。 こうして"サトウキビの旅"が始まった。 続く 注(アレクサンドロスは,東ヨーロッパのバルカン半島の共和国マケドニア国の王であった。)

著者岡崎 好秀

前 岡山大学病院 小児歯科講師

国立モンゴル医科大学 客員教授

略歴

- 1978年 愛知学院大学歯学部 卒業 大阪大学小児歯科 入局

- 1984年 岡山大学小児歯科 講師専門:小児歯科・障害児歯科・健康教育

- 日本小児歯科学会:指導医

- 日本障害者歯科学会:認定医 評議員

- 日本口腔衛生学会:認定医,他

歯科豆知識

「Dr.オカザキのまるごと歯学」では、様々な角度から、歯学についてお話しします。

人が噛む効果について、また動物と食物の関係、治療の組立て、食べることと命について。

知っているようで知らなかった、歯に関する目からウロコのコラムです!

- 岡崎先生ホームページ:

https://okazaki8020.sakura.ne.jp/ - 岡崎先生の記事のバックナンバー:

https://www3.dental-plaza.com/writer/y-okazaki/