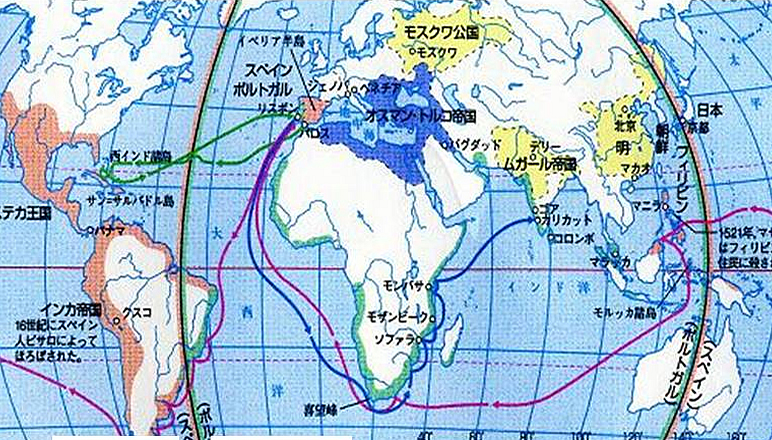

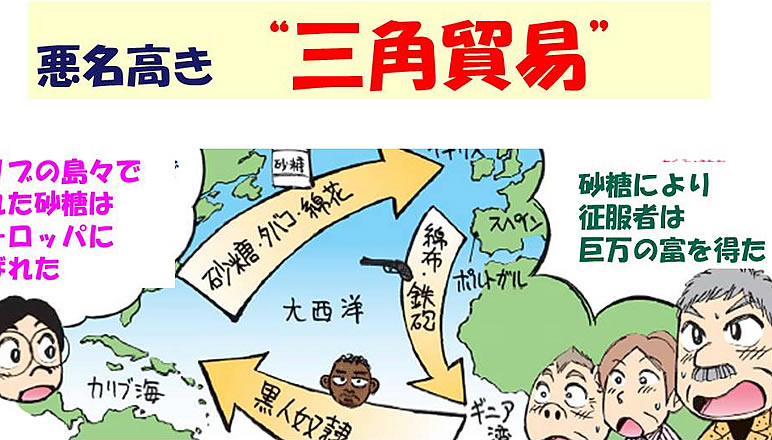

砂糖や綿花プランテーションで莫大な富を得た人々は、イギリスで上流階級の暮らしを手に入れた。同時にその富が、後の産業革命の資金につながっていく。ところで、イギリスと言えば紅茶を思い浮かべる。 当時、紅茶に砂糖を入れて飲むことが上流階級の証であった。 しかし、かつては中国から緑茶を輸入していた。 インドに紅茶が登場したのは、19世紀以降のことである。(注1) 17世紀初めまで、茶は薬屋で売られていた。

オランダの医学書には、 「茶を用いるものは、その作用によってすべての病気を免れ、とても長生きができる。茶は偉大な活力をもたらすばかりでなく、頭痛や喘息、胃腸病にもかからない。」とある。(注2) そこで、わずか100gで当時の人々の日当の何十倍もの値がついていた。 ちなみにインターネットで緑茶の効能を検索すると "発がん作用抑制効果、食中毒予防、動脈硬化・脳卒中予防・血圧下降・血糖値低下・老化予防・胃腸の働きを助ける・口臭抑制・老化防止・・"などが掲げられている。 このような背景もあり、茶を飲むことは、王室での上品な習慣と考えられ、イギリスの上流階級に広がった。 "西の果てから来た砂糖"と"東の果てから来た茶"。 これを混ぜ飲むことで、最高の贅沢を享受した。

また、中国製の陶磁器で茶を飲むことが流行していた。 それらは中国や日本からなどから運ばれた。 大量の有田焼の磁器、そして柿右衛門の赤絵磁器なども海を渡って行ったのである。 現在、イギリスの陶磁器が有名であるが、それはこれをまねたものなのだ。

その後、プランテーションにより大量に輸入され、庶民にも砂糖を入れて飲む習慣が広がった。 しかも産業革命の時代、庶民は時間に追われる生活が始まった。 仕事の合間に、茶を飲んで一息つく。 この時代まで、飲み物でリラックスすることの習慣はなかったのだろう。 これが、イギリスで茶が良く飲まれる理由なのだ。

ちなみに他のヨーロッパ諸国では、茶ではなくコーヒーを飲む。 これはイギリスの植民地では、コーヒーの栽培が行われなかったためである。 さてイギリスは、中国から高価な茶を輸入したが、輸出するものがない。 これが莫大な貿易赤字を産み出し、戦争に繋がっていく。 続く 注1:現在世界の茶の80%は紅茶で20%が緑茶である。緑茶が飲まれるのは、中国、日本、台湾であり、他の国では茶と言えば紅茶を指す。 注2:医学論(1641年):オランダ ニコラス・ディクルス著

著者岡崎 好秀

前 岡山大学病院 小児歯科講師

国立モンゴル医科大学 客員教授

略歴

- 1978年 愛知学院大学歯学部 卒業 大阪大学小児歯科 入局

- 1984年 岡山大学小児歯科 講師専門:小児歯科・障害児歯科・健康教育

- 日本小児歯科学会:指導医

- 日本障害者歯科学会:認定医 評議員

- 日本口腔衛生学会:認定医,他

歯科豆知識

「Dr.オカザキのまるごと歯学」では、様々な角度から、歯学についてお話しします。

人が噛む効果について、また動物と食物の関係、治療の組立て、食べることと命について。

知っているようで知らなかった、歯に関する目からウロコのコラムです!

- 岡崎先生ホームページ:

https://okazaki8020.sakura.ne.jp/ - 岡崎先生の記事のバックナンバー:

https://www3.dental-plaza.com/writer/y-okazaki/