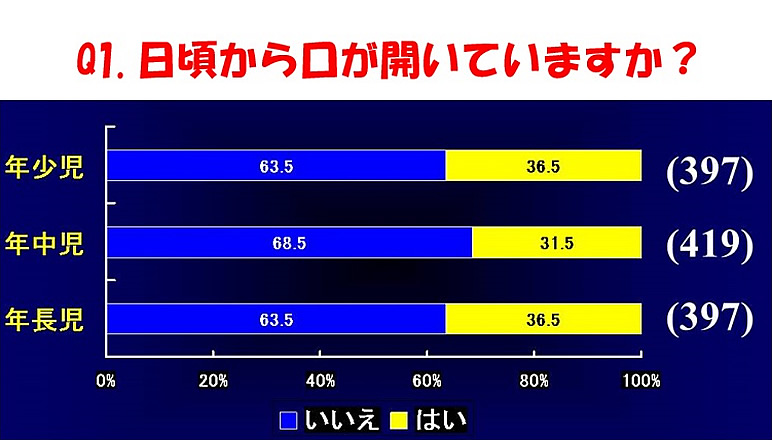

前回、"常に口がポカ~ンと開いている5歳児"の食事風景について述べた。(図1) その特徴は、 ①バナナを食べている間、常に口の中に食塊が見える。 (図1:1~3参照) ②飲み込む瞬間だけ口唇を閉じて嚥下した。 (図1:4参照) 通常、私達は口唇を閉じた状態で咀嚼する。 しかしそれができないことがわかる。 そのため"パクパク"食べるように見えたり、"クチャクチャ"・"ベチャベチャ"などの音がする。 友人の教師に聞くと、これらの児童は小学校1年生で約1割いるらしい。 しかも、"いつまでたっても飲み込まない"・"残飯が多い"・"硬いものを残す"・"食べるのが遅い"などの問題の大半が、これらの児童だという。 何とか小学校への入学前には、この問題は解決しておきたいものである。 そんなことを考えていたら、某県保育協議会の給食部会から連絡があった。 保育現場では、"噛むことができない"・"口の中にためた食物を飲み込むことができない"などの問題で困っている。 そこで、よく噛んで意欲的な食生活が送れるよう、取り組みを考えたいという協力の依頼であった。 まず当初、実態調査として保護者へのアンケートを行う予定であった。 しかし少子化時代、我が子の食べる様子しか見たことがない。 比較する兄弟がないので、それが正しいかどうかわからない。 そこで、食事の様子を保育士が一人ずつチェックすることとなった。 県下23保育園で3~5歳児 約1200名を対象とする大規模な調査である。 ここでは、結果の一部を紹介する。 まずQ1:日頃から口が開いていますか? この項目に対し、3割以上の園児が開いているとの結果であった。

(図2) 次にQ2:食事の時、口の中に食べ物が見えますか? ここは約20~30%が見えるとの結果だった。

(図3) さらにQ3:食事の時、ペチャペチャ音がしますか? ここでも約20~25%がすると答えていた。

(図4) この調査で少し不思議なことがある。 通常、口腔機能が発達すれば、年齢とともに問題のある幼児は減るはずだ。 しかし、その傾向が見られない。 すなわち、このまま放置すると、小学校入学後も改善されない可能性が考えられる。 続く

著者岡崎 好秀

前 岡山大学病院 小児歯科講師

国立モンゴル医科大学 客員教授

略歴

- 1978年 愛知学院大学歯学部 卒業 大阪大学小児歯科 入局

- 1984年 岡山大学小児歯科 講師専門:小児歯科・障害児歯科・健康教育

- 日本小児歯科学会:指導医

- 日本障害者歯科学会:認定医 評議員

- 日本口腔衛生学会:認定医,他

歯科豆知識

「Dr.オカザキのまるごと歯学」では、様々な角度から、歯学についてお話しします。

人が噛む効果について、また動物と食物の関係、治療の組立て、食べることと命について。

知っているようで知らなかった、歯に関する目からウロコのコラムです!

- 岡崎先生ホームページ:

https://okazaki8020.sakura.ne.jp/ - 岡崎先生の記事のバックナンバー:

https://www3.dental-plaza.com/writer/y-okazaki/